今月の保徳目は「禅定静寂(ぜんじょうせいじゃく) よく考え落ち着いた暮らしをしよう」です。「禅定」とは、雑念を払い心身ともに落ち着いた状態のことを意味します。「静寂」とは、 どのような環境においても心静かであることを意味しています。

心静かに落ち着くための方法は様々ありますが、どこかで時間を作り、短い瞑想の時間が取れるといいですね。仕事の前だったり、家に帰ってから一日を振り返ったりすることで心が落ち着きます。思いつきで行動すると、失敗することがままあります。行動に移す前にじっくりと考え、世の中の動きに巻き込まれずに、しっかりと地についた生活をすることが大切さです。

これは、子育てにも同じことが言えます。子どもは身近な大人をよく見ていて、良いところも悪いところも全部吸収してしまいます。 子どもの手本となるよう、目前の忙しさに振り回されることなく、物事をよく考え、心にゆとりを持って発言や行動をしていきたいと思います。

忙しいときにこそ、一歩引いたり、休んだりして周りを見回すゆとりが必要です。「忙しい」という字は、「心」を「亡くす」と書きます。忙しいこの時期だからこそ、「心」を亡くさず、ゆとりを持って生活していくことを心がけていきましょう。 文責;園長 白井 千晴

|

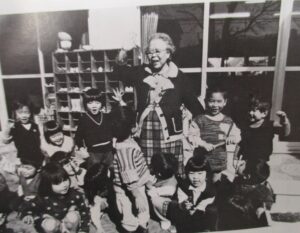

保育園に鬼さんが来てくれました。 |